アレクサンドル・ソクーロフ『オリエンタル・エレジー(ロシア・ヴァージョン)』(1995) 日本語字幕版の声に関する覚書

1 前提

この映画には、日本人らしいおじいさんおばあさんが出てきて何かしゃべっており、日本家屋のような家屋がうつされ、そこに出入りする、口ひげのある男が黒い影のようになって出てくる。そして字幕の文字情報によれば、そこはひとつの「島」だということになっている。おじいさんおばあさんの姿をしたものたちは、その「島」に今も「留まって」いる、あるいはその島へ「戻って」きた「魂たち」であるといわれ、あるとき――それはこの映画の冒頭であるのだが――この「島」へやってきた「男」は、「魂たち」の「話」をきいてまわる。そして最後に彼は、「この島に残ろう」そして「残る生涯をかけて彼らの話をきこう」と決意する。――と、ひとまずそのような物語である、ということができる。それは間違った要約ではないだろうし、そういう物語ではない、と言うことはおそらくできないだろう。しかしそれはあくまでも表面的な「要約」にすぎない。

この「要約」から滑らかに接続しつつ言えることはたくさんある。例えば、日本家屋らしい家屋や日本人らしい人々が出てきて、日本文字の看板も出てくるけれども、そこが日本だとは作品中ひとこともいわれていなくて、ただタイトルで「オリエンタル」と言われているだけであり、かつ、朽ちかけた家がびっしり並んで急な崖のような斜面に押しあうようにして建っているあの村は、ロケではなくておそらく作り物のセットであること、したがってあの「島」が日本であると考える必要はないし、むしろ架空の、東洋という以外どこにあるとも特定できない「島」がまさに舞台なのだと思って見ることを要請されているのだろうということ、しかしまた同時に、日本だと思って見たって別に構いはしないのだろう、ということ。あるいはあの影のような男は監督ソクーロフ自身であるという事実を、しかし事実として知らないままに、誰か知らない人だと思って見たってやはり別に構いはしないだろう、ということ。多くの観客は、あれがソクーロフ自身だとは知らずに見るのだろうし、同じく、多くの西洋の観客は、老人の語る言語が日本語であるとは特定できずに見るのだろうから。また同じく、途中うつし出される、ロシアのどこかの田園を思わせる風景も、タイトルに「ロシア・ヴァージョン」とあるからといって必ずしもそれらがロシアの風景であると思って見なくてはならないとは限らないだろう、美しい木立に囲まれた家や小川、窓辺で陽を浴びながら男の手の甲に足をのせている鶴、それらのものを「男」はおそらくロシア語であるだろう言語で「私の家」「私の川」「私の鶴」等と呼び、「なんと美しい」とモノローグする、だがそこがロシアであるとは一言も言われないし、「ロシア語」とか「ロシア人」という言葉は作品中やはり一度も出てはこないのだから、それらのモノローグ/ナレーションの音声言語がロシア語だということがわからないでフランス語かもしれないと思って見る人がいたとして、それもまた別に間違った見方ではないだろうともいえる。この考察の中で私があれらの言語を「ロシア語」と呼びまた「日本語」と呼ぶのは、単に選択の問題であり、それは、事実あれが日本語でありロシア語であるという判断のレベルとは別のレベルでの判断であり、選択である。私はあの映画について考察するにあたり、何らかのレベルを選択しなくてはならない。あの男が、監督ソクーロフ自身であるかどうかはとりあえずどうでもよいとして単に「男」と呼ぶレベルを選択し、あの場所が日本であるかどうかも別に問わないままに「島」と呼ぶレベルを選択する。つまりいってみれば、字幕から得るいわゆる言語情報になるべく逆らわず、かつ字幕にないものごとは、ないままに曖昧なまま放っておくというレベルを選択する。したがって、あれらの言語をも、本来ならば「日本語のような言語」「ロシア語のような言語」と呼ぶべきなのだが、それは余りにも面倒であるので、あれらの言語に関しては、便宜的に「日本語」「ロシア語」と呼ぶ、という選択をする。

こういう選択、つまり字幕なり音声なりによって与えられる言語情報にのっとって映画を見るという選択は、ふつうはかなり自動的にそれぞれの人の脳のなかで行われる。ニュースやワイドショー、あるいはドキュメンタリー映画においては、そこで言語情報として供与されることがらが「……嘘か?」と疑いつつ見るほうが現在ではかなり普通になっていると思うが、フィクションの場合は、あらかじめフィクションなのであるから、そこで供与されている言語情報を「嘘か?」と疑うということ自体ナンセンスであるため、ごく自動的にこの種の選択は行われる。その選択はべつに唯一絶対の必然にもとづく選択ではないが、同時にまた、この選択をしない根拠もない。つまり例えば男のモノローグにおいて、男の声が、私はこの島に残って魂たちの話をきくのだ、と言っている、というそのことを疑う根拠はないということだ。それはそう言っているのだから、そう言っていない、と判断することは不可能である。そしてもちろんそのことは、男、つまり登場人物としての男、が、登場人物として嘘を言っていない、ということを意味しはしない。あるいは登場人物として、みずからの行動についてカンチガイをしている、という可能性を否定しはしない。彼は嘘つきやカンチガイ人間の「役」なのかもしれないのだ。そうしたことは結局、フィクションであれドキュメンタリーであれ同じことである。登場人物としてのキャスターやコメンテーターが登場人物として嘘をついていない保証はどこにもない。『オリエンタル・エレジー』がフィクションかドキュメンタリーかという議論をする必要はしたがって当座ないだろう。どちらでも同じことである。タイトル画面とクレジット画面のある「作品」であるからには、その製作において、いわゆる記録なり表現なり何らかの製作意志が働いていることに違いはない。

さてこの「男」だが、あのモノローグの声が、あの影のようにうつっている男のものである、と考える根拠は、いちいちの画面、シーン、にあらかじめ内在するものではない(つまりまずは端的に、男が、声とタイミングを合わせて口を開け閉めしている場面は存在しない)が、映像を編集してつくりあげられた総体としての映画、には内在するといえる。声が「私」と言っているその私、が、あの影のような男を指す、ということは、ここに詳細を述べることはしないが、ほぼそのように一義的に解釈されるようなつくりになっていると言ってよい。

映画を見るとき、私たちはむろん、カメラという知覚機械を経由したところの画面を見るのだが、何を、どのような角度からどのように切り取って見るか、という選択の主体性はカメラ自体にはない。その選択の主体性を持つのは、監督なりカメラマンなり、撮影にあたるスタッフなのだが、私たちがスクリーンないしディスプレイ上に見るものが「監督ないしカメラマンの見たもの」である、とはやはり言うことができない。何を、どのような角度からどのように切り取ろう、と決定するのはスタッフだが、現実にそのような角度からそのように切り取るのはカメラである。「偶然すばらしい絵がとれた」ということは、しばしばあることだ。ある画面を見ている「視線」というものがあるとしてそれは「カメラの視線」である、としか言いようがない、ということは一応は理解できる。そしてその視線の裏には、かつてスタッフの何らかの意図が働いていた。しかし実際に私たちが映画を見るとき、画面と私との間にもはやスタッフもカメラも存在しない。画面は私の目の前に放りだされたかたちでそこにあるのだが、その画面を、そのような角度からそのように切り取られたものとして見るという選択の主体性は、そのとき私にももちろんない。映画の画面を見る視線には、選択的な主体が存在しない。製作のどこかの段階では何らかの主体性をもって知覚されたかもしれない画面を見る視線は、映写段階においては、あらゆる主体性を失った、主体のない視線である。主体性があったかもしれない視線から主体性が失われて視線だけが残留している。これを残留視線と呼ぶことにしている。撮影されたあらゆる映像の再現には、残留視線が付随している。

一方また、多くの映画の多くの画面には、撮影後に二次的な加工が施される。『オリエンタル・エレジー』においてもおそらく、多くの画面に二次的な加工が施されている。撮影後に例えばスモークなどの効果を入れられた画面を、カメラはかつて知覚したことはない。それらの効果を製作段階において入れた主体はスタッフなのだが、映写段階においてそれらの効果入り画面を見る視線は、やはり明瞭な主体を欠いている。みずからが入れた効果を確認するために製作者がモニター等を通して「見た」とき、その「見た」画面にはすでに、明瞭な主体を欠いた視線が存在していただろう。それはあらかじめ主体を欠いた、本来カメラの視線だったとすら言いにくい、浮遊する視線である。これを浮遊視線と呼ぶ。残留視線と浮遊視線とは多くの場合判別しがたい。両者を区別することにそれほど意義があるのかどうかもよくわからない。一度はカメラの知覚をくぐったものである以上、たいていの浮遊視線には残留視線が混ざっている、あるいは残留している。そして、製作された作品が受け手の目の前で映写されるまでの間に様々な加工段階――デジタル化、その放映、その録画、そのコピーといったような――が介在する現代、ほとんどの画面は浮遊視線にまとわりつかれざるをえない。

残留視線にせよ浮遊視線にせよ、それらがもたらすものは、要するに「この画面を見ているのは誰なのか?」という、見る者の根源的な不安である。個々の画面そのものの角度、切り取りかたを選択しているのは私ではない。にもかかわらず、それらの画面ないし画面展開を見ている視線はそこにある。それが私のでないとすれば誰のなのか。その視線を帰属させるべき主体はそこに存在せず、視線だけがそこに残留ないし浮遊している。それは映像の再現を見る際の基本的な不安だ。そこでこの不安を解消するべく、さまざまな方策がとられる、つまり、残留視線・浮遊視線への、主体の貼り付けが行われる。

『オリエンタル・エレジー』においては、「私」と名乗る声がのっけから登場し、「魂たちを訪れる」という「私」の、映画内における位置が示されるため、多くの画面に付随している残留・浮遊視線は、この「私」という主体に帰属させられることができる。つまり、「島」の風景や老人たちその他のものは、この「私」が見ているものなのだと思うことができる。この「私」つまり「男」に帰属させることのできない視線は、当の「男」を見る視線のみである。これら、「男」の影がうつっているショットは、一種のエスタブリッシング・ショットとしての機能を当初持つと考えることができる。この映画では、ある同一的人格をもった主体としてまず立ち現れてくるのはナレーション/モノローグの声である。雲、廃屋、霧にけぶる風景、その中に立つ遠く朧な人物の影、そうしたものを見るともなく見せられるうちに、「私」と名乗る声が何事か語りはじめ、私たち観客はまず、その声を聴く者、として立ち上がる。そしてその声の持ち主である「私」に帰属するとおぼしき視覚的形姿が順次与えられることで、ひとりの主体としての「男」というフィギュアが成立する。それに伴って我々観客も、「男」の声を聴きその姿を見、彼が見聞きするものを見聞きする者、として確立される、そして安堵して席に腰を落ちつけて映画を見始めることができる。

老人の姿をしたものたちはこの「島」に残留している、あるいはたまさか戻ってきた「魂」すなわち浮遊霊であるのだが、「男」もまた、影のようにうつしだされ、影のように浮遊的な動きをする。なぜかわからないがこの「島」へやってきた――それは船に乗ったり飛行機に乗ったりしてきたのではなく彼自身が漂い来たったのだと思わせる形姿をしており、そして最後に「島」に「残る」ことを決意する。「男」もまた残留する浮遊霊なのであって、残留・浮遊視線の主体たるにふさわしい造型であることが、この映画にある種のしっくりした調和性をもたらしている。「魂たちが私を待っている」と言い、次々と――といってもわずか三人であるのだが――対話のために「魂たち」を訪れるときにも、まるで歩いて移動しているようではない、そのような場面は存在しない。視線が、ある「魂」の住処から次の「魂」のそれへと漂い移っていくばかりである。いや、もう一人、「魂」がいた――第二の魂のもとを去ったあと、「男」は森はずれの鳥居の下で、しずかに微笑む中老の女性の「魂」に出会うが、その「魂」と「男」は対話を交わすことはない。「魂」は丁重にお辞儀をして、「男」に背を向けて鳥居をくぐって霧の向こうへ消えていき、「男」はその後姿に向かって「行かないで」と言う。「助けてください」と。なぜ? それから続いて、「男」が「私の故郷」「私の家」「私の川」等々と呼ぶ光景がしばし映し出されるのだが、おそらくは「男」がそこに「残る」ことのできなかった、そこへ「戻る」ことのできない故郷の光景、そこでも、「島」と同じように霧が濃く流れていて、「男」のそして私の視線も、その霧のようにさまよい漂う。

2 煩悩

ところで、切り貼りの編集によってできあがっている映画において、画面に映っている視覚的な存在としての登場人物が、それぞれひとりの同じ登場人物であるということ、例えば男は同じひとりの男であり、おじいさんは同じおじいさんでありおばあさんは二人のおばあさんがかわるがわる出ているのだ、などということは、視覚的要素のみからは保証されえないことがらである。ある画面で、海辺に立っている男がいたとして、次の画面で、同じような顔をして同じ服装をした人物が海辺の家の障子を開けているとしたとき、この二人の人物が「同一人物」であることを、視覚的情報それ自体は一般に決して告げてはくれない。それが同一人物だと保証してくれるのは、ストーリーなり何なり、常に、他の要素、つまり編集的要素である。『オリエンタル・エレジー』においてもそうであり、ことに「男」に関してこのことは顕著である。ときどき画面に登場する影、あるいは影のようにぼうっとした姿、あるいはたまにかなり鮮明な、ヒゲを識別できる姿、それらが同じひとりの「男」であると示してくれるものは、「私」と名乗るところの声以外ではない。男の姿がうつるゆえに、「私」という声の主体が主体として補強されるのだが、ひるがえって一方では、最初から最後まで一貫した「私」の声こそが、画面上の視覚的な影のさまざまを、ひとりの同じ「男」の姿としてまとめあげてくれる。つまり重要なのは、「私」を名乗るあの声が、終始同じ声であることなのだ。声の同一性が、登場人物としての「男」の同一性を保証している。他の人物つまり「魂たち」も、本質的にはそうである。「男」も、「魂」たちも、それぞれの声をもって語るところの同一的主体として立ち現れている。そしてそこに、この映画の大きな問題点がある。

この映画『オリエンタル・エレジー』は、日本で撮影された。実在する三人のおじいさんおばあさんへの、監督自身によるインタビューがもとになっている。おじいさんおばあさんの声は、同時録音である。これに対して、「男」によるナレーション/モノローグ――それは監督ソクーロフ自身の声である――は、同時録音ではなく、後から入れられたものである。日本で撮影されたヴィデオは、まず日本で編集され、最初の試写が日本で行われた。短いそのヴァージョンが「日本ヴァージョン」(38分)と呼ばれるのだが、これは私も未見である。その後、ロシアで改めて編集が行われ、やや長めのヴァージョン(43分)となって公開され、日本へも輸入され、DVDになっている。これが、今問題にしている「ロシア・ヴァージョン」である。

ロシア語のナレーション、「私」と名乗る「男」のモノローグの一部は、もちろん当初から、つまり日本ヴァージョンの時点からすでにあっただろう。その部分に関しては、右端の日本語字幕もむろんその時点で付されたであろう。問題は、おじいさんおばあさんの語りに付された、ロシア語の吹き替え、ないし「吹き重ね」であるが、日本ヴァージョンの段階でそれがなかったという確証を私は持たない。あったのかもしれない。であれば、画面右端の日本語字幕のその部分も、その時点でむろん付されていただろう。しかし、普通に考えれば、「魂たち」の語りへの「吹き重ね」は、「ロシア・ヴァージョン」がロシアで公開されたときに、日本語のわからない観客のために付され、それがまた日本へ輸入されたときに、その部分の字幕が付されたと考えるのが順当だろう。だが、わからない。この映画には、挿入された時点がそれぞれ別かもしれない二種類のロシア語の声と、やはり挿入された時点がそれぞれ別かもしれない二種類の日本語字幕とが存在している、と言えるのみである。そのうえに、同時録音の声つまりおじいさんおばあさんの日本語の声も存在している。ついでにいえば、言語情報としてその他に、ロシア文字と日本文字の混ざったタイトル画面とロシア文字のみのエンディング画面、および、エンディング直前の、「監督 アレクサンドル・ソクーロフ」という妙に下手くそな手書きの日本文字画面が存在する。あとさらについでにいうならば、「たばこ」という文字、これは、画面にうつっている看板文字であり、つまりカメラが知覚したところの文字として存在している。「たばこ」はむろんのこと、エンディング・オープニングも、映画というひとつの総体を形成する要素だと考えるのが普通だ。「男」によるナレーション/モノローグも同様であろう。問題は、吹き重ねの声と、それに対応する字幕である。

映画の翻訳字幕というのは、それが画面の右端とか下のほうに付与されているからといって、それが画面、ひいては映画という総体を構成する一要素であるとは普通考えないものだ。可能なときには画面の外の、余白ならぬ余黒部分につけてあることも多く、通常、そういう翻訳字幕は画面には属さないもの、つまり映画そのものには属さないものとして度外視して見るという暗黙のルールがある。翻訳字幕は、映画という総体を構成する要素ではなくて、映画という総体を理解するための補助的なツールとして付与されているにすぎない。字幕のデキが悪くて映画がさっぱりわからなかったとき、あの字幕ひどかったね、とは言っても、あの映画ひどかったね、とは誰もいわない。そういうものであるから、基本的に翻訳字幕というのは、判読しやすさ、可読性だけをもっぱら目して作成される。字幕の字の芸術性などということは普通考慮されない。読みやすく、かつ映画を見ることをなるべく妨げないこと、それだけが重要であって、字幕の字のデザインそれ自体が過剰に自己主張してはならないことになっている。いわゆる字幕字体というのも、長い歴史のなかで自然に形成されてきた、読みやすい字幕のための字であって、デザインが面白いからあのような字になったわけではない。コンピュータを使って字幕を入れるようになってからは、なるべくニュートラルなゴシック書体が使われていることがほとんどであって、そうして翻訳字幕などというものはあたかもなきがごとく、情報摂取のためにだけささやかについているものとして、そして、そんなものがなければないにこしたことはないものとして、慎ましくついているのが普通であり、そのような形でついていることによって、画面を見るという行為から、字幕を見るという行為を心おきなく排除することができる。それが通常のルールである。

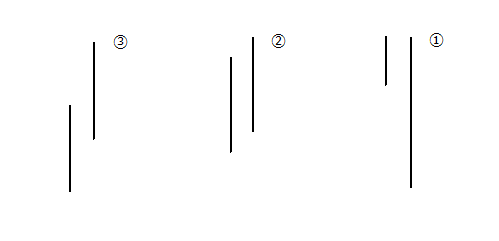

ところが『オリエンタル・エレジー』の翻訳字幕においては、そのルールが守られていない。その書体は、従来の字幕文字の字体ではないし、ニュートラルなゴシック書体でもない。一種の文芸活字体とでもいうべき楷書体で付されている。ペンでなく筆で一文字ずつ丁寧にかいたカナの、その筆っぽさを残した書体で、あえていうならば、映画の最後に出る「監督 アレクサンドル・ソクーロフ」という下手くそな筆文字の書体と相通ずるところのある書体である。通常あのような書体を翻訳字幕に使うことはない。あれは、ある種の文芸書、あるいは何かの宣伝広告等において、筆っぽさを残した書体を使うことでその個所に何らかのアクセントをおこうとするときによく使われる書体だ。ソクーロフ監督の「日本三部作」――日本で撮影した三つの連作映画、この『オリエンタルエレジー』および『ドルチェ、優しく』『穏やかな生活』、これらを「日本三部作」と称しているのだが、この三本は、日本公開版ではみな同じこの、かなり自己主張の強い書体を字幕に使っている。また、字幕が二行にわたるとき、通常翻訳字幕においては、図①のように二行の行頭をそろえる。例外的に、詩や歌が劇中で朗読されたり歌われたりするときに、それが詩歌であることを明瞭にするために、やや傾いた書体にするなどして二行目の行頭を一文字ないし二文字あける。それが原則であって、詩歌でないときに行頭をそろえるのは、従ってむしろ、それが詩歌でないことを明瞭にするためである。

しかし『オリエンタル・エレジー』においては、字幕が二行にわたるとき、ほぼ常に図②のように二行目の行頭を下げている、あまつさえ③のようであることもある、まるで和歌かなにかを短冊に書いて床の間に飾るときのように――「なぜ詩は悲しいのでしょう」と「男」は第二の「魂」に尋ねるのだが、あたかも翻訳字幕自体がひとつの「詩」たらんとするかのようであり、その上しかも通常翻訳字幕には用いない読点さえもしばしば用いられたりするのも、三部作に共通する点である。誰のどういう配慮でこのようなことになったのか、私は知らない。現にそのようになっていることに唖然とするのであるが、つまり、このような、いうなれば文芸的自己主張を強く施された字幕を、通常の翻訳字幕のように、単なる伝達ツールとして画面から排除して見ることは、私にはとうてい不可能なのである。それは、画面を、ひいては映画という総体を形成する一要素として見ざるをえないもののように思われる。いったい私はなぜこれらの字幕を見せられているのか。この字幕を、あるいは、この字幕が付された画面を見ている主体は誰なのかという不安な問いが回帰してくる。字幕をむろんカメラは知覚していない。ほぼ常に字幕が出つづけているこの映画は、字幕が出つづけている限り特異な浮遊視線にびっしりまとわりつかれている。その視線は画面上の誰にも帰すことができず、その視線に主体として貼り付けるべきものは、今それを見ている私自身以外にはない。観客としての私は「男」を見、「男」が見ているとおぼしい「魂たち」を見るが、その同じ視線で、字幕をも見ることになる、それはあまり愉快なことではなかった。「男」と「魂たち」と「字幕」とが、何か同等のもののように、同じ位相で、画面上でなにごとかを構成しはじめる。

普通に「理解の手助け」としての補助的な役割をも、もちろんこの字幕は果たす。ロシア語がわからない私には、「魂たち」のせりふ以外のほぼ全ての言語情報はこの字幕から得られるものでしかない。「男」が、「魂たちの話をきく」のだ、というようなことも私はこの字幕から知る。「男」と「魂たち」との対話の内容も、ことに「男」の問いかけのほうは、もっぱら字幕から知る。しかし、それと同時にひどく余計なことどもをも、私は字幕から知る。例えば、第一の「魂」に対して「男」が「幸せでしたか」と訊ねる――そう訊ねているのだということを私は字幕によって知るのだが、その問いかけに対して「魂」は「わからないねー」そして、ややあって「一番楽しかったって言われても、わっからない、ねえ」と答える。このとき「魂」は、横にいるらしい誰かに向かってこのセリフを言っており、その相手は、インタビュー当時の通訳ではないか等と推測される。インタビュー当時において、問いかけは、少なくとも老女が問いかけとして受け取った問いかけは、「幸せでしたか」ではなく、「(あなたの人生で)いちばん楽しかったことはどんなことですか」というものであっただろうことは疑いない。「男」の「問いかけ」は明らかに、当の老女への直接の問いかけではなく、後から拵えたものである。また、第三の「魂」(男性)に対して、「またここへ戻ってくることを望みますか」という問いかけが行われ、これに対して「魂」が「二度とごめんですね。できれば、赤い実のなる大きな木になりたい」と答えるが、これも、もともとの「問いかけ」は、「また人間に生まれ変りたいと思いますか」というものであったに違いないことは明らかだ、と、そのような余分な情報を、私は字幕から知る、つまり、「男」と「魂」たちの「対話」は、操作に満ち満ちているということをだ。むろんそのことは、字幕がなくとも、私がロシア語がわかりさえすれば、同じことを声から直接聞き取ってしまうのだろうが、ロシア語がわからない現時点では、そうした情報を私にもたらすのは字幕である。とはいえ、映画冒頭で第一の「魂」を少しだけ訪れたときに――そこでは「男」とこの「魂」はいまだ「対話」にいたらず、「男」は「またここへ戻ってこよう」と言って立ち去り、第二、第三の「魂」を順に訪れたあと、最後にまたおもむろに彼女の元へ「戻ってくる」ことになるのだが――その冒頭において、うずくまって何かつぶやいている「魂」を前にして「男」は、「(彼女は)私に気づいていない」等とモノローグするので、その時点で、もともとの老女&ソクーロフ(及び通訳)の対話が「戻ってきた魂」&「浮遊する男」の対話としていくぶんフィクショナルに構築しなおされていることはすでに明瞭に示唆されるわけであり、したがってこの「操作」自体に対しては別に文句を言う筋合いはないとも言える。だがこうした操作による対話の齟齬を別としても、「魂たち」の日本語による語りと、日本語字幕との間のズレが、また一方でたいそう目をひく――目と耳をひく。字幕は、あくまでもロシア語の「吹き重ね」に忠実につけられているため、ロシア語と日本語の文法構造の違いによるのかどうなのか、声による日本語の語りと、字幕の間に大きな時間的なズレが生じている。さらにまた、これは当然といえば当然ながら、字幕というものが一般的に持つ制約により、声による語りに比べてどうしても字幕のほうは要約的になり、微妙なトーンは全てそぎ落とされる。「いちばん楽しかったって言われても、わっからない、ねえ」と、第一の「魂」が淡々と微笑みながらいうとき、字幕はしごくそっけなく「一番楽しかったことと言われても/わからない」と要約を呈示する。この点は、通常の翻訳字幕として付されているニュートラルな字幕であればむろん全く気にならないことであるはずだし、さきの二点についても、単に対話がフィクショナルに構築されている、あるいは吹き重ねからの重訳によりセリフがズレている、という点を個別に考える限り、格別にどうということもないはずだが、これらの、語りから字幕を乖離させる三つの要因がこの映画ではほぼ常に同時的に生起していて、三重の相乗効果によってその乖離が大幅に拡大されている上、字幕が字幕自体としての自己主張を持って画面の構成要素となっているがゆえに、字幕と、語りの間に大きな葛藤が生じる。それはいわば、それぞれの声の同一性をもって語る主体としての「魂」と、特異な文字という同一性をもって語る主体としての字幕、との葛藤である。

主体としての字幕、というのはおかしな言い方だと思うかもしれない。しかし、画面に文字が映っていればそこには必ず「読む」という行為が生じる。それは、誰か人間が発した言語を受け取ろうという行為が生じるということである。映像は、必ず人が撮ったものであるとは限らない。何かの拍子にカメラのスイッチが入ってしまって自動的に撮影されてしまったものが、何かの拍子に自動的に投影されてしまうということは原理的にありうることである、めったにないとしても、ありうることである。しかし言語は、語りであれ書かれたテクストであれ、必ず、人が発しているものであって、それらを目の前あるいは耳のかたわらにするとき、そこには必ず、発語主体としての人間、あるいは擬人化された何者かが想定される。だからここで「主体としての字幕」というのは、厳密にいえば、字幕のかたちをしたエクリチュールの裏に想定される発語主体ということだが、書かれたテクストにおいて、発語主体は必ずしもいわゆる筆者とイコールではない、というか、基本的に全くイコールではない。あれらの字幕の発語主体は、あの字幕の字を挿入した技術者でも、翻訳者でもない。本来ならば、そのせりふを語っているとされる「魂たち」こそが発語主体であるべきであろうところ、特殊な書体や位置どりによって、まるで「魂たち」とは全く別の発語主体がそこに揺曳しているように見える。「魂たち」のせりふとして書かれているにもかかわらず、発語主体は別の、独立した人格の何者かであるように見える、そこで、本来の発語主体であるはずの「魂たち」と、その何者ともしれぬ発語主体の間に、葛藤が生じるのだ。

しかしそもそも、そんな葛藤が生じなければならなかった理由をさかのぼれば、おじいさんおばあさんの語りに、ロシア語の吹き重ねがびっしり覆い被さっているから、それに半ばかき消された日本語の語りを補うために字幕をつけなければならなかったのである。ロシア・ヴァージョン製作にあたって、「魂」の語りに、ロシア語字幕をつけるのではなくロシア語吹き重ねが選ばれた理由はここでは問わない(おそらく芸術的理由よりもむしろ何らかの実際的理由からでありもしただろう)。ともかくロシア語で吹き重ねられているがゆえに日本語字幕も必要なのである。吹き重ねというものもまた、本来は翻訳字幕と同様、なければそれにこしたことはない伝達補助ツールとしてあるはずで、そのようなものとしてこの映画においてもあってくれれば、私は何も悩むことなく、吹き重ねをも字幕をも映画の総体から排除して見聴きすることができるはずであって、そうであったならばことによるとDVDケースの宣伝文句にあるように「独自のスタイルで、今ここにないもの、いつしかどこかで私たちが忘れてしまった日本の心、記憶を求めたソクーロフによるエレジー」とかなんとか、そんなような毒にも薬にもならない印象的感想をざっと得て済ますこともできるのかもしれない。しかしそうはならない大きな理由は、この吹き重ねの声と、「私」を名乗るモノローグの声とが、同じ声であるということだ。そしてそれゆえになのかどうなのか、字幕のスタイルもまた、モノローグ部分と吹き重ね部分で変るところはない。声の同一性によって同一性を確保している「男」のその同じ声で、吹き重ねが行われる。必然的に、吹き重ねている声は、登場人物である「男」自身の声であり、「魂」の話をききながら「男」がみずから、自分の声で、「魂」の話を、「魂」の声に重ねて、語り直していることになる。「男」は、自分は「魂たちが語る話をきく」のだという、しかし私は、「魂たち」の日本語による話も断片的に聞くけれども、それと同時に、それ以上に、「男」の声が語る話を聞く。そしてその意味を、字幕によって追う。日本語のわからない、ロシア語しかわからない者であれば、その人が「聞く」「話」は、ひたすら「男」が語る「話」でしかないだろう。私が見聞きするのは、洩れ聞こえてくる日本語の「話」である以上に、なぜついているのかよくわからないロシア語の吹き重ねによって日本語の「話」が分断され、圧迫されているその様子であり、その圧迫の中からそれでも洩れ聞こえてくる「話」と、字幕が語る「話」との間の齟齬、字幕において「話」の繊細なトーンが殺ぎ落とされているその有様であり、「話」からずれてしまっている字幕が、それ自体なにか貴重な独自の価値あるものであるかのように己を主張するその有様である。とはいえ、ここに生じているのは、「魂たち」と「男」と「字幕」との三つ巴の戦いではない。字幕は、先述のように、最初から最後まで同じスタイルでつけられており、それが「翻訳する」のは一貫して、「男」の声が語るものごとである。字幕における発語主体の同一性は、「男」の声の同一性に終始随伴しているのであって、一箇所だけ、吹き重ねはあるが字幕のないシーンがあるけれども、後述するがそこでは「男」の声の忠実な随伴者である字幕がそこでだけふと一歩引いているように見えるばかりで、「男」の声と字幕とが乖離して互いに葛藤する様相は全篇を通して見られない。つまり、ここに生じているのは三つ巴の戦いではなくて、いわば二対一の戦いであるのだ。

冒頭に掲げたような、「ひとりの男が島を訪問して魂たちの話をきき、心をうたれてその島にとどまることにした」というような物語をこの映画の物語としてそのまま受け入れることは私にはできない。私の目に映るのは、ひとまずは、滅びた離れ島に残留している魂たちの語りが、そこへふとやってきた男の異言語による語りと、なぜかそれにまるで式神のように随伴している字幕とによって蹂躙され圧殺される映画であり、ロシア語の声と日本語字幕による、魂たちの語りの囲いこみと収奪の物語である。字幕の文字情報と声のトーンからすれば男はおそらく善意なのだと思えるし、魂の話をそっと聞くのだ、というせりふは、嘘をついているとも思えないから、男は自分では本当にそのつもりでいるのでもあろう。「魂たちが私を待っている」……。ソクーロフ監督の本などを読めば、彼がいかに真摯に、誠実にいわゆる「魂たち」と対話しようとしたかよくわかる、しかもあまつさえ彼はこんなことも言う、「理解できない言語で語られることどもも、そこに真実があるなら、声の響きでそのことがわかります、真実を伝えてくれるのは、声の響き(イントネーション)なのです」(前田秀樹『ソクーロフとの対話 魂の声、物質の夢』河出書房新社、1996)などと、ソクーロフはそんなことを言ってやまない人なのであり、だからこそ、この映画がこのような、声の圧殺という様相を呈してしまっていることに、私は卒然とせざるをえないのであったが、一方で、ソクーロフ監督がこの映画で、「魂たち」と呼ばれるおじいさんおばあさんの声における真実を提示したいと考え、その際に重要なのは言葉のいちいちの意味ではなく「声の響き」以外ではないと心底から考えたとすれば、吹き重ねと字幕の二重の手段をもって「魂たち」の語る言葉の順番や文脈をあえて恣意的に歪め虐げることでさえも、何より重要なその「響き」を浮き上がらせるために必要とあれば、あえて忌避すべきではない、むしろ率先して行うべきこととしてあったとすら考える余地はある、どころか、事実率先して行ったのだとしか考えられないほどに、このいわゆる「編集」は実のところあからさまに恣意的であり、その恣意はほとんどヌケヌケと確信犯的に曝されているのである。そして、「真実は声の響きにある  」というソクーロフ監督の言葉が決して出任せではないと思える場面が、確かに諸所に散見されるのも事実である。

」というソクーロフ監督の言葉が決して出任せではないと思える場面が、確かに諸所に散見されるのも事実である。

冒頭の登場シーンでは、第一の「魂」のセリフには吹き重ねも字幕もない。インタビュアーによって何を尋ねられたのか、「えー……っと。……どうだったかナ……うーん」とつぶやく第一の「魂」の、何のことだかわからないそのセリフの、わずかにエコーがかかってくぐもったような声は、確かに、かなり純粋な「響き」として耳を打つようにも思えるので、毎回ここを見直すたびに、映画がこのまま進んでいけばよかったのにという思いに襲われずにはいない。総じてこの第一の「魂」を、ソクーロフ監督は非常に、いわば「大切にして」いるとおぼしく、後に改めて登場する場面でも、吹き重ねも字幕もないセリフがこの「魂」にはけっこうある。例えば「わからないねー」と繰り返す場面で、「わからない」と言っている、ということはしばらくして字幕に出るのだが、初発の「わからないねー」には吹き重ねがなく、したがって字幕もない、それは、おそらくはソクーロフ監督が、この「わからないねー」という初発の「声の響き」を、いわば「大切にしよう」とした結果に違いない、と考えることができる。また、第三の「魂」がとあるエピソードを語る途中、「いいんだ、いいんだ」と言う個所があり、ここにも、吹き重ねも字幕もない。あるとき浜に水死人が打ち上げられたが、濡れた髪の長いまだ若い女のその死顔がまるで「いいんだ、これはとってもいいんだ」と言っているかのようで云々という、その「いいんだ、いいんだ」も、たいそう印象的な「響き」をもったフレーズであって、例えばここをもおそらく監督は「大切にした」のだろう、そしてソクーロフ監督にきわめて忠実な字幕翻訳者児島宏子は、彼女なりにやはり随所でソクーロフの意図を「大切にした」のだろう、と思ってみることができる。他にもこういう箇所はいくつも散見され、先述の、吹き重ねのロシア語はついているが字幕はついていない箇所にしても、そこでは声との関わりかたにおいて何らかの意味で何らかのものが「大切にされ」た結果、字幕が一歩だけ引かされているのだろうなどと考えることができる。しかしそのように、作者たちが何を大切にしようとしたかと考えている限りにおいては、結局は、彼らが相携えて、声と字幕というツールをもって、「魂たち」の語りのうち、ごく気に入った部分だけを恣意的に「大切にした」にすぎないということにしかならず、そのことは、「魂たち」の在り方をますます、何か保護動物のようなそれに近づけてしまいかねない。「オリエンタル」な場所に、西洋近代が失ってきた何ものかを、あるいは、みずからが失った故郷の代替物を見出して愛着し保護しようとするセンチメンタルなエキゾティシズムの物語――いや、私にわかるのは、「男」の声および随伴する式神字幕VS「魂たち」、という圧倒的に勢力不均衡な戦いにおいて、声と字幕による囲い込みの中からかろうじて逃れ、洩れ聞こえてくるイントネーションが確かに諸所に存在する、ということのみである。見るがいい――忠実な式神を伴ってみずから浮遊し来たった「男」が「島」でなしている行いは、「魂たちの話」を、「魂たち」を、喰ってまわること以外の何であるか。喰われる「魂たち」が、喰われるに際してあるいは祈りのように、あるいは悲鳴のように遺す断片的な声の「響き」――そんなものがむしろ皆無であってくれたら――作家の意図は意図としてテクニカルには失敗でしたネなどと言ってこれまた済ませ、十余年前の一本の映画のことなどとうに放念していられたかもしれないものを。声が聴こえるから、彼らが喰われていることを私は放念できない。そしてそのことが、いやましに私を悩ましくする。

3 滅却

何が悩ましいといって、何よりも悩ましいのは、上のような考察が、現在のポストコロニアリスティックなマイノリティ擁護といわゆる表象不可能性にまつわる議論の趨勢、というよりそれに安易に便乗したアンチ帝国主義的な作品批判に限りなく似てしまうことである。そもそもソクーロフ監督自身が、掬い上げ得ない他者の真実なるものを唯一「声の響き」という形で掬い上げようとし、そのために、ことによるとそのためにのみあらゆる音声技法と映像技法を駆使したのだとすれば、しかし、視聴と考察がそういう様相を呈してしまうのは理の当然であるとも言えるだろう。だが、私はそのような賢しらな批判がしたいのではなかった。

十何度目かにもう一度、最初から見る。島に来た影のような男は最初に第一の魂に会う。彼はこの魂をとても「大切にして」、吹き重ねによる語り直しも行わず字幕も伴わず、あとでまたもう一度こよう、と言って、しずかに障子を閉めて去る。第二の魂のもとへおもむくと、ところがうってかわって男は遠慮会釈のない吹き重ねと字幕とをもってたちまちこの第二の魂を覆い包んでしまう。まるで雪女が凍った息をふうっと吹きかけるように、白い式神文字がひらひらと舞い、男の声が覆いかぶさるように魂の声に喰らいつく。この「対話」はたいへん短い。最後の対話(式神を介した)は「疲れますか」「はい、とても」である。「疲れた」魂は顔を両手で覆って、悲しんでいるのかどうか、わからない。そのありさまを見、その魂の場所を後にして、しかし男は、深く悲しむ――「助けてください」と言う。男が想う故郷であるらしき光景が私の目にもうつる。「私の鶴」「私の川」――「なんと美しい」等々と言う、泣くように、「音が聞こえる」と言う。ロシア語の会話が聞こえる。字幕はなく、意味はわからない――男には、わかっているのだろうか? 私には声の響きが聞こえるのみである。聞き覚えのある日本語の「ねんねんころりよ」の歌も聞こえる。何かの弦楽器の音楽の断片も。みしり、という音をたてて障子の上を虫が歩く。ひょうひょうと鳴る風の音、歌、声、それらを聞いているのは私である。主体を貼りつけるまでもない、音は、常に、どこかから、つまり直接目にすることのできない音源から聞こえてくることがしばしばであるものであって、映画を見ているときに聞こえてくる歌がスピーカーから流れてくるものなのか窓の外から聞こえてきているものなのかを判断する以前に、判断とかかわりなく、それを聞いてしまうのは私である。風の音がすると思ったならば私は風の音のしている場所にいるのであり、そこでは風の音がしているのだ。音とはそういうものだ、その音が聞こえる範囲にいて、その音を聴く能力のある者はみなそれを聞いてしまうだろう。そこに、漂っている浮遊視線、残留視線があって、その視線の主体にもし音を聞く力があるならば、彼もまたそれを聴いてしまうだろう。男もそれを聴いているだろう――「音が聞こえる」――私が聴く音、歌、声は、男が聴いているそれである。哀傷的な異国の子守唄と、いつか聴いたような弦楽の断片とをないまぜの形で聴き、ひょうひょうと鳴る風の音で哭きながら男はいつのまにか次のあばら家にいる、と、思うと、たちまち、凄まじい勢いで第三の魂に襲いかかる――端正に流暢に語る魂の語りが流暢であればあるほどよりいっそう容赦のない吹き重ねと字幕をもって男は魂を喰らいつくし、ボカシを入れられた画面中央にぼうっとけぶるように浮かび出た魂のつやつやした丸い顔が、赤い実のなる木のその赤い実のように、ついばまれ、捥がれ、血まみれに転々ところがされながら、「いいんだ、いいんだ」と言う、「いいんだ、これはとってもいいんだ……」――対話の最後に端座して一礼するその姿はまるで、この世の一切を放下して飢えた虎の前によろこんで最後の一身を捧げるべく叩頭するかのようで、ああ、そのかわりにどうぞ、来世には私を、赤い実のなる大きな木に――その願いもろとも、しかし虎は彼を一口に呑みこんでしまうだろう、魂のその最後の願いをかなえてやれる者がどこかにいるとしても、それは虎自身ではありえず、そのことを自ら知ってなお魂を呑む虎は、呑んだことで、呑んだ祈りを己れのものとして魂に代わって祈る義務を負うだろう。そういう営みをこの虎は、「魂たちの話をきく/魂が私を待っている」という錯誤した形で把握しているのだった、男が「魂の話を聞く」とは、魂を陵辱して喰らいつくし、彼らの悲傷を己のものにし、われ知らず肥大させたその望郷の慟哭をみずからの声で泣くことだ。「なぜ詩は悲しいのでしょう」「幸せでしたか」「またここへ戻って来たいと思いますか」「一番楽しいっていわれても、わっからない、ねえ」――「音が聞こえる」「私の川」「私の家」「私の鶴――あたたかい足」――それらはみな、どこへ行った? 「えー……っと……どうだったかナ……」――「あれは――」「なんと美しい」「音が」「一番楽しかったことといわれても/わからない」「行かないで」「助けてください」――とても大切に大切にしながら結局は第一の魂をも男は喰ってしまったに違いなかった、しずかに、しのびやかに、そしてその捕食の跡を背後にして男は再びそっと障子を開けて外を見やる。柿の木が橙色の実をつけているのが、煙って、雨が降っていて――雨音がする。「この島に残ろう」と男は決意する、「残る生涯をかけて彼らの話を聞こう」――島へ「戻って」きたありとある魂たちを喰らいつくしたのちに、彼はいったいどうするのか。雨はもう二度と降り止まないだろう、ひょうひょうと鳴る風と子守唄と弦楽の響きとに縒りあわされて、黒い影のような彼の悲傷が島を覆いつくしてやまないだろう。たまさか誰か旅人がその島を訪れたならその者はきっと、人っこひとりいない朽ち果てた家並が山裾に折り重なったいつのものともしれぬ廃村に、黒々と肥大した影のような何物かがただひとり棲んでいるのを見、行きどころを失ったそのものの慟哭が風となり涙が雨となって島をひたすら吹きすさんでいるのを聴くだろう。そしてその旅人にもしその力があるなら、かつて男が「魂たちの話をきこう」としたように、その黒々したものの声を風雨の中に聴き取ろうとするだろう、男の声を、そして、「魂たちの話をきこうとした男の話」を彼はきっと聴くだろう、字幕も吹き重ねもなしに、浮遊する視線を残留させることなしに、つまりはカメラを持たず、およそいかなる記録意志とも表現意志とも無縁で、聞いた「話」を彼の身のうちひとつにおさめて、そうしてどのようにかやがて島を離れるならば、風雨止んでようやく晴れわたった島を男もまたどのようにしてかやっと離れて、ずっと恋うていたどこか遠い場所へ帰ることもできようかと、そのように望むことができるならば、そのとき旅人はそのような形で男の望みをわがものとしたのであろう、であれば次にみずからが木乃伊とりになって黒々と肥大した影になり果てることを、いかにして旅人は避けることができるであろうか? しかしそれは、もはや全く別の「話」――別の物語になるだろう。

教訓:「真実の声」を聴き取った、などと仮初にも思ったならば、それを人に語ろうとするな。自分ひとりで聴いておけ、そして自らとともに滅却せよ。

*上の考察は、映画の日本初公開時の版および2009年時点で発売されていたDVDに基づいたものであり、その後、同映画の翻訳字幕の様相に何らかの変更があったかどうかについては、現時点(2014年5月時点)で未確認である。