散月記――伊勢物語飛廻(鎌倉篇)

むかし、男ありけり。この男、日ごろ双六を好みて打ちありきけり。弥生のつごもりごろ、花の下にて友とする人ひとりふたりして賽をふりけるに、常にはなく負けて、借ををひけるを、え返さでいたく責められければ、わびてよめる、

月あらばうちもながめむ花ならでなどかりそめにふりくらしつる

『伊勢物語』が気になりだしたのがいつのことだったか、忘れてしまったのだった。なぜ気になりだしたのか、その最初の理由も忘れたらしい。忘れて困ることでは別にない――だがいったいなぜ忘れたのか、それが気になった。

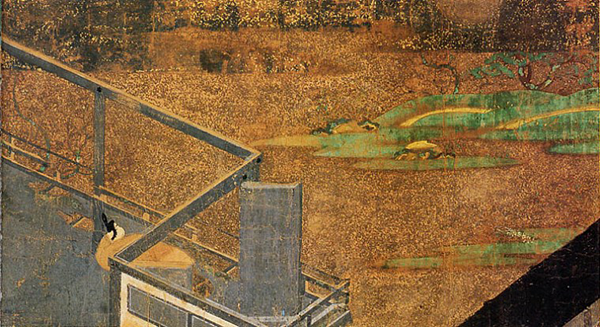

ひょっとしたら最初は、「絵」が気にかかったのかもしれなかった。『源氏物語』には、「在五が物語」に素材をとった「絵」をとりちらかして眺めたのしむ場面がある。それがどんな「絵」だったのか、わからない。現存の『伊勢物語』絵巻や絵本は、最も古いのが十三世紀、鎌倉時代のものだからだ。カラーのと、白黒のとあって、彩色のほうはほんの数切の断簡しかのこっていない。それでも、後世のあらゆる『勢語』絵巻をぜんぶ合わせたよりもそれらの断簡はひかっていた、月のように、あまたの絵を積んだ山のはるか高みに、その数片の絵は揺曳している気がした。つまりそれらの絵を見ることは、あるしかたで月を見るのに似ていた、それはその絵の中でひとりの男が月を見ているそのしかたに似ていた。

むかし、東の五条に、大后の宮おはしましける、西の対に、住む人ありけり。それを、本意にはあらで、心ざし深かりける人、行きとぶらひけるを、睦月の十日ばかりのほどに、ほかにかくれにけり。あり所は聞けど、人の行き通ふべき所にもあらざりければ、なほ憂しと思ひつつなむありける。またの年の睦月に、梅の花ざかりに、去年を恋ひて行きて、立ちて見、居て見、見れど、去年に似るべくもあらず。うち泣きて、あばらなる板敷に月のかたぶくまでふせりて、去年を思ひいでてよめる、

月やあらぬ春や昔の春ならぬわが身一つはもとの身にして

とよみて、夜のほのぼのと明くるに、泣く泣く帰りにけり。

(第四段)

画面の左下方に男がいて、あばらな縁の板敷に伏して、後ろ姿で庭を見ている。絵巻物の例にもれず天井が抜かれて、縁には軒がなく、梁と柱だけが残っている、そのあばらを透かしてさえぎるものなく斜め上から男の姿を見る、その視線が月のように男の上に射しこんでいくのを覚える。男は猫のように円くなっていて、衣装もろくに描きこまれず、マルに頭をちょんとつけたようなほとんどおざなりな姿でそこにいて、かれの向こうには、軒柱と梁がかたちづくる長方形の枠がちょうどスクリーンのフレームのように据えてあり、かれはそのフレームを通して、画面の三分の二以上を占める庭を見ている。おぼろな築山と松の木らしい数本樹木のかげが見える庭は荒涼として、鮮やかな緑が褪せた灰色と金箔の名残とがまざった地のなかに沈んで、奥へゆくにつれて濃紺の空へそのままつながり、そのあわいは定かでない、その中天に、大きな月が懸かっている――はずなのだが、その月は、そこになかった。

そこに月がある、と、その絵の解説になければ、そこに月があることなど誰にもわからないほど、その月の銀箔は長年のあいだに完全に黒変していて、これも黒ずんだ濃紺の空にかろうじてその痕跡とおぼしい幽かな輪郭を残しているにすぎなかった。その月を、男は見ている。男とフレームを結ぶ直線上にその月はある、しかしその月は、とうに「むかしの月」ではなく、あるかなきかのその名残で、さかりの梅の花もまた、同じく銀白が失せて、もはやどこにあるとすらも判らなくなっていた。八百年前に描かれたときこの絵がどのようであったか、「むかしの春」がこの絵のどこにあるのか、もうわからなくなっていた。前栽、築山、花、月、克明に、粋をつくして描きこまれていたであろうその名残の庭のなかで、男ひとり、マルにチョンとしたおざなりな姿で、おそらく昔からずっとそのままであったろうと思われた。月の残骸を見る「むかし男」と、ページの上の断簡を見る今のわたしは、長方形の枠を通して同じものを見ているのではないかという気がした。

『伊勢物語』百二十五の章段のうち、能になっているのがいくつかある。「井筒」の公演があったので見にでかけた。去っていった「業平」を待ちつづける女の霊が、「業平」の形見の着物をきて、「業平」を思って舞う。それは女が舞っているのか「業平」がそこに戻ってきて舞っているのかわからない姿なのだが、それが、能舞台の屋根と床と柱とがかたちづくる四角い枠を隔てて、向こうに縹渺と透かし見えていた。女が「業平」を思って舞うと、そこに舞っているのはいつしか「業平」であるということは、その四角い枠  を隔てた向こうで起こっているからこそ、そこでだけ本当に起こりうるのであり、その枠がなければそのことは起こらないのではないかという気がした。もっともそれは、能楽堂の客席というのが、普通の演劇のようには暗くならないものだからかもしれない。

を隔てた向こうで起こっているからこそ、そこでだけ本当に起こりうるのであり、その枠がなければそのことは起こらないのではないかという気がした。もっともそれは、能楽堂の客席というのが、普通の演劇のようには暗くならないものだからかもしれない。

能面、あるいは絵巻物の人物がみな引目鈎鼻で無個性な顔をしているのは、鑑賞者がどんなふうにでも好きな人物像を投影できるようにするためだという説はのちに知ったが、同様に、『伊勢物語』に人物の容姿についてほとんど全く記述がなく「男」「女」としか書かれていないのも、読者が容易に移入できるようにするための巧みであるともいう。「在五が物語」と呼ばれ、在五中将=在原業平がその「男」だということになっていながら、個々の章段に登場する「男」はちょうどマルにチョンとした絵のように、業平でありうると同じに他の誰でもありうる。「あり所は聞けど、人の行き通う所にもあらざ」るところへ「かくれ」た女は、業平の恋人であった二条の后として、入内してやんごとないあたりに隠れたとは限らず、もっと、誰ともしれぬ男の誰ともしれぬ女として、ほんとうに生きとし生ける人間の行き通うべくもないところへ、どうにも取り返しのつかないしかたで闇然と「かくれ」てしまったのかもしれなかった。画面に、女はいない。むかしの月でない月のかげを見ながら男はこれからもずっと同じ姿でそこにいるだろう。だがその絵を、射し込む月光のように俯瞰する位置から見るのではなく、男のいる位置から四角い枠を通して見たなら、枠の向こうの月はいまでも燦然と輝いているのかもしれない。その枠の向こうでだけ甦るむかしの月を、それと知って眺めながら男はもうそこを動けないのだろう。しかし物語では「夜のほのぼのと明くるに、泣く泣く帰りにけり」とある。帰る先などいったいどこにあるのだろうか。絵の中で月が傾くことはなく、男はどこへも行かない。その男の目を通して月が、絵のなかに「むかしの春」が甦るかもしれないのを、立ちて見、居て見、徒に待つその徒さかげん、帰る先のなさを、絵の中の男とわかち持つ気がするのだったが、もちろんわたしには帰る先がある。絵から目を離して、われに帰る――物語のなかの「男」がもしどこかへ帰るのならば、それと同じような帰り方をするのではないかと思われた。

「男」は、よく旅をする。京を住みわびて遠くまでさまよい出たり、近場へ数日逍遥したり、いろいろだ。いちばんの長旅は最初のほうにある一連の東国行で、まとめて「東下り章段群」と呼ばれるのだが、この呼びかた自体に、これが一連の東下りの長旅なのかそれともそれぞれ別個の旅なのか、どうにでも読めるという含みがこもっている。

むかし、男ありけり。京にありわびてあづまに行きけるに、伊勢、尾張のあはひの海づらを行くに、浪のいと白く立つを見て、

いとどしく過ぎゆく方の恋しきにうらやましくもかへる波かな

となむ、よめりける。

(第七段)

むかし、男ありけり。京や住み憂かりけむ、あづまの方に行きて住み所求むとて、友とする人ひとりふたりして、行きけり。信濃の国、浅間の嶽に煙の立つを見て、

信濃なる浅間の嶽に立つ煙をちこち人の見やはとがめぬ

(第八段)

むかし、男ありけり。その男、身を要なきものに思ひなして、京にはあらじ、あづまの方に住むべき国求めにとて、行きけり。もとより友とする人ひとりふたりして、行きけり。道知れる人もなくて、まどひ行きけり。三河の国、八橋といふ所にいたりぬ。

(……)なほ行き行きて、武蔵の下つ総の国との中に、いと大きなる河あり。それを隅田河といふ。その河のほとりにむれゐて、(……)

名にし負はばいざこと問はむ都鳥わが思ふ人はありやなしやと

とよめりければ、舟こぞりて泣きにけり。

(第九段)

むかし、男、武蔵の国までまどひありきけり。さて、(……)

(第十段)

むかし、男、あづまへ行きけるに(……)

(第十一段)

むかし、男(……)

(第十二段)

むかし、男……

男はどういうわけか、幾度も幾度も出立するのだった。どこかの国へ行きついて、足を止め、歌を詠む。そのたびに何かぜんまいでも切れるのか、男の出立は絵巻が繰り戻されるようにふっと冒頭へと巻き戻される。そして巻き戻されるたびに劣化し、あるいは新たに彩色されて、少しずつ狂い、ずれていきながら、男はいつもいま一度の出立をこころみる、友達をつれて、あるいは連れないで――そしてそのたびに巻き戻され、ふりだしに戻る。べつにあらゆる章段が不幸なことに終るわけでなないのだが、そうして舞い戻るのは、やはりそのつど何か失敗して、どんづまりに来てしまうからではないかと思えた。「むかし、男」ではじまるあらゆる章段が、歌で終ることとそれは関係があるような気がした。「京に住みわび」「身を要なきものに思いなして」幾度いかように出奔を試み、「住み所求めむとて」いかなる土地へやってこようとも、男は最後には何らかのかたちで歌をよみ、するとややあって章段が終る。

むかし、男、津の国にしる所ありけるに、兄、弟、友だちひき率ゐて、難波の方に行きけり。渚を見れば、舟どものあるを見て、

難波津を今朝こそみつの浦ごとにこれやこの世をうみ渡る舟

これをあはれがりて、人々帰りにけり。

(第六十六段)

むかし、男、和泉の国へ行きけり。住吉の郡、住吉の里、住吉の浜を行くに、いとおもしろければ、おりゐつつ行く。ある人、「住吉の浜とよめ」といふ。

雁鳴きて菊の花咲く秋はあれど春の海辺にすみよしの浜

とよめりければ、みな人々よまずなりにけり。

(第六十八段)

その歌を前にしてもう誰も歌をよまなくなる歌、あるいは、その歌ひとつをいとしみながら人々がどこへだか「帰る」歌――どのような形であれ、歌がよまれることによって、物語はそこで頓挫してしまう。そのためなのか、まれに「うたをよまない者」として男は出発してみることもある、「むかし、男ありけり。歌はよまざりけれど、世の中を思ひ知りたりけり(……)(第百二段)」それでも、そんな出発のしかたをするゆえにかむしろ最後にはよりいっそう這うようにして歌をよむに至り、章段はそこで終わる。どう巻きなおしてみても、結局最後には歌をよんでしまい、よんでしまった結果、巻き戻され、いくたびもいくたびもそうして巻き戻されるうちに、「男」は磨耗して輪郭が定かでなくなり、幾重もの影にあわあわと分かれて、マルにチョンとしか描きようのないおぼろな「もの」になっていく。夜がほのぼのと明けて「泣く泣く帰る」その帰る先は、常に冒頭、つまりその章段の冒頭であると同じく次の章段の冒頭なのだろうと思われた。「うた」から「物語」へと帰るのだ。そんなふうに巻き戻されるたびに脳髄を白紙に戻され、記憶喪失に陥るらしい「男」は、直前の章段で「自分」がなにをし、どんな歌をよんだのか、ほとんど、あるいは全く覚えていなかった。それでも潜在意識のなかでは昔のことをきれぎれに覚えていて、ときおり断片的に思い出すらしいのだが、たとえば六十九段での伊勢斎宮との話が百二段でおぼろに回帰してくるとき、「男」自身は六十九段のことを思い出しているのかどうか、あるいは思い出しているという意識があるのかどうか、まったく定かではなくて、そこで六十九段のことを昔のこと――以前読んだこととして思い出すのはひとえに、読んでいるわたしに他ならず、健忘症にかかっている「男」のかわりにわたしが「男」の記憶をたどっているかのようで、どうやらこの「男」の健忘症が伝染して、わたしは自分自身がいつ『伊勢物語』を読みはじめたのかを忘れたらしかった。それはずっと昔のことかもしれなかった。

*

『伊勢物語』を読むといつも双六を作ってあそびたくなる。平安貴族が好んでいた将棋に似た双六ではなくて、地図様のものを描いたぺらぺらの紙に駒をおいてサイコロをふって進むあれで、「むかしおとこ諸国飛廻双六」などと名づけて実はそういう双六錦絵が出まわっていた時代があったのではないかと期待するのだが、まだ目にする機会を得ない。

初段の「初冠」からスタートして賽をふって進み、例えば斎宮の六十九段で止ったら同じ斎宮の出てくる百二段へとび、二条の后の出てくるところで止ったら四段へ戻り、「帰りにけり」とか「歌よまずなりにけり」が出たら無条件にふりだしに戻るなどしてたのしくあそぶ。最後の百二十五段、男が「つひにゆく」ところで上がりというのが建前なのだが、本当にそこが上がりでいいのかとふと疑問に思う。「つひにゆく道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりしを」というのはいかにも辞世で、そこで終りのようだけれども、いまわのきわにまで歌をよんでしまった男はまたぞろどこかへ巻き戻されてもおかしくない。

ひょっとしたら「住吉の郡、住吉の里、住吉の浜」におり居て「春の浜辺にすみよし」とうたう第六十八段で上がるのが美しいかもしれないし、それをいうなら、住吉で大御神が現形して帝と歌をかわす第百十七段かもしれない。この段は帝と大御神が歌をかわすだけで、他の「男」も「女」もいっさい出てこない珍しい段なのだが、住吉明神は久しく歌の神なのだから、その地にそんなかたちで「男」が「つひにかくれ」、終の住みどころを見出すならば、それはそれで一種とてもめでたい上がりかただといえるだろう。あるいは、数ある異本のなかには次のような章段で終っているのもあって、これもなかなかに麗しい上がり方かもしれない。

むかし、男、あづまへ行きけるに、友だちどもに道より言ひおこせける、

忘るなよほどは雲居になりぬとも空行く月のめぐりあふまで

(第十一段)

ただ残念なことにこの異本のかたちだと、章段も少なく、「男」はあんまりいろいろなことを思い出さないから飛び廻りにくいうえ、ここで上がるほかに上がりようがないので、双六をつくってもあんまり面白くないのだった。これは「小式部内侍本」と呼ばれる異本で、稀代の国文学校訂者藤原定家が「狼藉奇恠ノ本也、用フ可カラズ」と罵倒したものだ。

『伊勢物語』をわたしはもっぱら角川文庫版で読んでいた。テキストはいわゆる「天福本」という写本に拠っていて、これは定家が天福二年に校訂書写したものの忠実な写本であるといわれる、その定家の本が、百二十五段構成をしていて、「つひにゆく」で終っているのだった。たくさんの異本をつきあわせながら定家が綿密に校訂して確定したテキストにいちばん近いと思われるものを活字にしたものを、つまり『伊勢物語』としてわたしは読んできたのだが、それはいってみれば『伊勢物語』を読んでいるというより定家を読んでいるに近いといえた。

天福二年といえば、鎌倉幕府ももう北条氏の時代に入って、執権政治が磐石に至るころだった。平氏の最盛期に生まれた定家は、福原遷都、源平合戦、平氏滅亡、義経失墜と幕府創立、それから源氏三代の将軍が滅びて北条の世になり、承久の変をへて後鳥羽上皇が隠岐へ流され、坂東武家政権が確立するその興亡ただならぬ転変をずっと見てきた。「飢人市にあふれ、骸を抱いて通る者その数を知らず」毎日のように由緒ある寺社邸宅が炎上して、京のみやこが荒れすさんでいくありさまは、日記『名月記』につぶさに記されている。子々孫々のために間違いのない有職故実を書き残すという公家貴族の伝統にのっとって『名月記』が書かれ、この習いが習いとしてなおめんめんと続いているものの、有職故実そのものはむしろ有名無実と化しつつある時代――日記を書きつける鼻先にまで日夜屍臭が漂ってきて、京を覆う鬼気に月もけばだつような言語道断な世にあって、『伊勢物語』もまた――定家によれば――言語道断に乱れていた。「狼藉奇恠」の写本も多くあらわれていた。『源氏物語』も乱れていたろうが、『勢語』は、断片を切り貼りした独特の構成のゆえに、新たな切り貼りもしやすく、乱れやすかったのだろう、古今集に残る在五中将の歌語りをもとに最初に『勢語』の筆を染めたのが誰なのか、とっくにわからなくなっていた。紀貫之であったかもしれないし、そうでないかもしれない。業平が没して二百五十年もたっていた。古今集が編まれてからでも百五十年たつ。数ある写本を遡っていわゆる「原伊勢物語」なるものへ帰着せしめるのはもはや不可能だし、そんなものがそもそもあったのかどうかも定かでなく、いずれにせよいま目の前にある『勢語』が重要なのだった。歌ものがたりの古典として、典故としてのそれを定家は何度も書写したに違いなかった。

定家が校訂しつつ書写したものをわたしは読み、断片的に書き写す。正確にいえば定家が書写したものを写植印刷したものをわたしは読み、筆で書くのではなくキイで打つのだが、そうしたことを別にすればつまりわたしが読むものを定家も読んだということになる。物語を読み、うたを読む。定家は歌よみだった。「男」が「よんだ」うたを、定家がよみ、書写する。歌を書写するということは、その歌を、今まさに書かれつつあるものとして読むことであり、また同時に、その歌が今まさによまれつつあるものとして書くことに他ならないのではないだろうか。歌を読む、歌を詠む。書き写される歌は、書き写されるときに、よまれ、よみ直されて、書かれる。

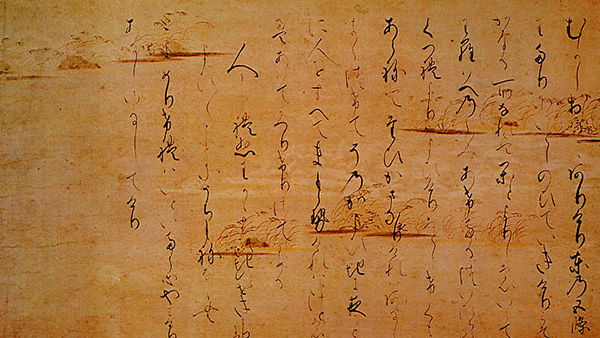

おそらくそんなふうに散らかるせいで、伊勢物語の絵巻や絵本の古いものはあまり残っていないのだが、鎌倉期のふたつのうち白黒のほうは奇跡的にほぼ全部が残っていて、それは供養のためにとある寺に納められていたからだった。長い絵巻の、おそらく下絵として描かれた線描画のうえに、一面に梵字の経文が木版で黒々と刷りこまれている――白い紙の上に余すところなく、読めない梵字が隙間なく絵を覆い隠しているのだった。その絵を描いた人を供養するのか、絵そのものを供養するのか、繰り返し刷りこまれた経文が絵をびっしりと封じているように見えた。何の経だか、それは有難い経文なのだろうけれども、そしてそのように経文を一面に刷って「供養する」ことは当時の人々にとっては当たり前の、むしろすずやかな行為だったのかもしれないけれども、その心理を推し量るのはもはや難しく、いずれにせよ黒々した字が絵を封じていることはたしかで、その経文の意味するところとは関わりなく、梵字という特殊な字が黒々したその黒さが目に残る。その黒の隙間からたわたわとした線画がかいまみえるのが、流麗な詞書のあいだから謎字の紙片の散る薄野がかいまみえるのと、似ている気がした。まるで経文そのものが、その絵の詞書であるかのようなのだった。鎌倉中期というから、ちょうど定家が天福本を写していた頃のものかもしれない。

定家流の書体が、千年後のいま高級茶菓子屋のロゴなどに継承されているというのも、『伊勢物語』的な散らかりぶりの一端としてほろりとするものがあるけれども、定家自筆の『勢語』は残っておらず、他の、『土佐日記』や『小倉色紙』に残る字から、定家の『勢語』を想像してみることができるだけだ。定家の字は「鬼のような字」と評されたといい、そういわれて見れば確かに、あはれとかみやびという感じはせず、一見むしろ可愛らしくも見えるのだが、よくみると一字一字なにかみぢみぢと惷動していて、流麗というのではなく、まるで何か生きものをひとつずつ丹念に紙面に植えたような字なのだった。例えば「春」という一字をとっても、筆を植えるようにして紙に定着された当初のぬれぬれとした墨色を思うと、鬼気迫るという言葉もいかにもふさわしい気がしてくる。その字で、うたを書き写しながら、ぬれぬれと黒いその字鬼でいま書かれたばかりのうたをよむ。千年も前にうたがどのように「よまれ」たのか、もう知るすべもないのは、五百年前に能がどのように演じられたのか知るすべがないのと同じで、写植印刷の活字からは、それが初めて「よまれた」ときの声は聞こえてはこない。目で音は聞けないのは定家といえどもたぶん同じで、目の前にある写本の詞書からその書き手の声が「聞こえ」る思いはしてもそれはある種の比喩にすぎなかったろうし、それは二百年前の業平の声からはすでに遠く、いま書きつけた自分の字から聞こえてくるその残響は、墨色の字闇の奥からひびいてくる自分自身の声の反響に他ならなかっただろう。目の前に黒々とぬめっている字のその黒さを、はろばろと定家がのぞきこんでいる。その黒さのはるかな残滓を、断簡の詞書に、のちの木版刷りの流布本に、活版の古書に、写植印刷の字の黒さにみとめる、そしてディスプレイ上の字の黒さにも、かろうじてそのさらなる残滓を、あるいは亡滓をみとめる。いろいろなことが思い出される。

*

定家は若いころ九条家に出仕していて、関白兼実の子良経と刎頚の交わりを結んでいた。ところがある日、この若君がとつぜん何者かに殺害されるという椿事があった。下手人はついにわからなかった。

むかし、男ありけり。九条の良経といひける大臣に親しく仕うまつりたりけるに、この殿、思いまうけず失せたまひにけり。三月ばかりありて、とぶらひ奉るとて行きて庭などもを見るに、いとど取り荒したるさまにて、はや池の橋に打ちたりける黄金もみえず。むかし栽ゑ奉りたりける桜の木の、いとよく咲きたりけるに、なほこころ憂まさりにけり。立ちて見、居て見、見れど、去年に似るべくもあらず。うち泣きて、あばらなる板敷に月のかたぶくまでふせりて、去年を思ひいでてよめる、

月やあらぬ春やむかしの春ならぬわが身一つはもとの身にして

とよみて、泣く泣く帰りにけり。よしつねといふ名や悪しかりけむ、この殿、いたづらに人手にかかり給へるとぞ。

あるいは、父藤原俊成の死のときのことなども思い出される。

むかし、男ありけり。歌よみなりける父の、わづらひて弱くなりたるに、この子、つかず侍りをりけるを、いまはとて枕辺に呼びたりければ、這ひ寄りて、耳をよせて聞くに、しぬべくおぼゆ、といへり。子、もとより歌はよみけれど、何ともえいらへで、しとどに涙おとしてただ、さらば念仏して極楽へ参らすとおぼしめせ、とばかりにてやみにけり。さて心や憂かりけむ、歌よまずなりにけり。

これは、伊勢のものがたりに、

むかし、男、わづらひて、ここち死ぬべくおぼえければ、よめる、

つひにゆく道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりしを

とある心ばえなり。藤原の俊成といひける翁の、ただ人にて失せにける時のことになむ。むかしびとは、かくすさまじきみやびをなむしける。

いろいろなことが思い出される――「年ごとの桜の花ざかりには」水無瀬の宮へあそびにでて、終日うたを詠んでは杯をかわす「惟喬の親王」とその少し年長の「右の馬の頭なりける人」のうららかなまじわりに、在りし日の良経公と自分との親密な交わりをみる。けれども同時に、やがて「思ひのほかに御髪おろし給うてけ」る惟喬の親王に、また別の人のすがたをも見る。実際の水無瀬の宮で若気の日々を連日あそび惚けていたその人、後鳥羽院は、あるとき、思い設けず「あり所は聞けど、人の行き通ふべき所にあらざる」隠岐の島に流罪の身となった。水無瀬で院と交わした尽きぬ歌論、あるいは良経公との日々睦まじい交歓のなかで束の間ふたたび花開くとみえたうたの栄え、それがおそらくうたというものの最後の栄えだったのかもしれないのだが、院とはやがて決裂し、良経公は滅びて、その栄えももう何か断ちきられるようにしてはかなく衰えてしまい、隠岐に流されてもなお執拗に捨て給わぬらしい院の悪意が人づてに折おり遠雷のごとく響いてくるのが、かなしいともなんとも言いようのない索漠たる心持ちがするのである。第八十二段――水無瀬の、交野の桜をみて、日暮れてもなお逍遥はつづき、こもごもにさんざめきながらやがて天の河というところに至り、そうして月かたぶくまで杯と歌の供をして飽かぬ歌の宴のありさまがひとつづきの筆になって長い一段をなす、『勢語』のなかではいきおい目につくその長さがそのまま、若かりし惟喬の親王と右の馬の頭とがたまさか持ちえた稀にみる幸いな日がな一日の長さに他ならないのだが、その長い幸いな一日が、記録にとどめるべきものとして目の前に延べ広げられてあること、それこそをむしろ幸いとしなくてはならなかった。その一日を書写し、日記を書くように、記しとどめる。

書物の筆写は、文庫という苑に古い山から良樹を植え移すわざに等しいのかもしれない。一介の歌よみに徹して生き、歌よみとして果てた父俊成はおそらく、おのれがその間際に古典を引用しているという意識すらなかったのだ。「本歌取り」という技法、つまり古歌から良い枝を取って今の歌にその風情を植え移し、活かし直す技法を奨励してやまなかった父は、庭師の習い性としていまわのきわにも典故からの引用をやめなかった。因果の極まるところ滑稽に転ず、その刹那の惨たること、言うにや及ぶ。定家とはよくも名をつけてくれた。家ヲ定ム。そのまだ嫡男は為家という。家ヲ為ス。そのように無理やりに存続させる「歌の家」のあるじとは、畢竟庭守に他ならないのかもしれなかった。

いつの頃にか生まれた『勢語』は長年のあいだに多くの転変を重ねてきた。みずから成長する樹木にも似て天然の極致とみえるこのものは、だがその実、誰とも知れぬ人々の手によって丹精こめて入念な継木を繰り返されてきた人為の積み重ねが天祐を得てたどりついた極致に他ならないがゆえに、あらゆる人為の構成美と同様、頂点を過ぎてなお手を加え続ければその後は頽落のほかはない。『新古今集』の切り継ぎに十年の余も費やしたのは、院の意向で仕方なかったとはいえまったく愚かしいことであった。切り継ぎということ――本歌取り、繊細微妙なちぎり絵に似た言の葉のモザイク、それがまさしく「新古今ぶり」の真骨頂であったとはいえ、うんざりするほどの年月をかけてただ歌を入れ替え、並べかえたとて、それで当初よりいささかでも良いものになったかどうか、そのあたりが結局は院との決裂のもとだったのだろう。切り継ぎという行為そのものがみずから目的と化せば、歌はおのずから失われる。『勢語』もまた、如何様にも切り継ぎができるというまさに比類ないその特質において、つねにみずから崩落してゆく危険を秘めている。百二十五段構成の、色好みのむかし男の一代記の姿をしたこのかたち――さまざまなヴァリアントを生み、なかでも『源氏物語』という最大最高のヴァリアント、千年後にもこの国の物語文学の最高峰であり続けるだろうヴァリアントを生んだとおぼしき、いまあるこのかたちが『伊勢物語』の絶頂に違いないと思われた、それは、生成し解体する物語がある一点できわめた絶頂の記録として、ぜひとも書きとどめておくべきものだった。

うたは衰えていた、その衰えのなかから新しいうたは生まれてくるだろう、おそらくは地下のなかから。だがそれはすでに、古い良樹を植え写して丹精してきた庭の外で起こっていくべきできごとなのだった、だから代々の庭守に願うのはもう、来るべき世に新しい歌を詠みついでいくことではない。月光に似た白い紙のけばを筆の先で耕して丹念によみうつし植えたこの『勢語』、この『源氏』、あるいは継木継木を施してほうぼうから植え集めたこの『新古今』、それらの古樹、むかしの歌を確と保存してゆけと願うのであり、同時にその「写植」のわざを、そのわざがかつてあったことを忘れるなかれと願う――というのも実は真っ赤な偽りにすぎず、ほんとうは、そのわざがいつか忘れられ、あるじの庭守が絶えてしまうことをこそ望んでいるのかもしれなかった。そして荒れるがままに残された庭を、やがて誰かが、いにしえをしのんで訪れたときに、庭守はとうに人の行き通うべきにもあらぬ九泉の下へ失せていて、樹木ばかりがかわらず茂り、咲いているのを、立ちて見、居て見、見れど、むかしに似るべくもあらねば、あばらなる板敷に月のかたぶくまでふせりて、そこに写し植えられた歌を、

月やあらぬ春やむかし春ならぬわが身一つはもとの身にして

とよんで、よみ果ててやがて泣く泣く帰る――そんなふうに「よまれる」ことをしか、もはや望みえないのかもしれなかった。それほど、いにしえの都の春は彼方になった。

明日よりは志賀の花園稀にだに誰かは訪はむ春の古里 九条良経

うたは衰えている――だがほんとうにそうなのだろうか。「いにしえの都」「むかしの春」がかつて絶頂を迎えたことが実際にあったと思えばこそ、その「衰え」をおそれもする。考えてみればそもそも、むかしの春というものが、今にあったことなどついぞなかったのだ。むかしの春は常に、「むかしの春」というすがたでしか現われてはこない。「古里」は常に「古里」で、そこへ帰りつくことはできないのと同じように。春という歌語が、まぼろしの歌の庭にいにしえから長い時をふり積もってきた古春の集積に他ならないならば、春という言葉そのものがすでに「古言」、むかしおとこの古事でしかない。そして「古里」という言葉もまた――遠きにありて思うものとは誰が言ったのだったか、古里とはあたかもそれがあったことがあったかのように想起されるものなのだ、その「古里」にかつて自分がいたことがあるのかどうか、誰にわかるだろう。記憶はいつも断片として思い出される。いろいろなことが思い出される、実際にあったこと、書物で読んだこと、年をとるにつれて、断片的に思い出されることがらが自分の身に起こったことだったのか、それとも他の誰かの身に起こったとされることだったのか、茫漠としてあわい定かでなくなり、きれぎれに切り継がれて、絵巻の断簡のように狂った順番で次々に脳裏を訪れる。『伊勢物語』は誰であれ読む者を健忘症にする、例えば紫式部にしても、第百七段で養い子にかわって歌をよんでやるどこか愁わしげな「あてなる人」に、紫の上なり夕霧なりの保護者としての光源氏のやがて雲隠れていく姿をかならず見出したに違いないのだが、その「あてなる人」と「源氏の君」のどちらがいったい先にあったのか、後にはしかと思い出せなくなっていったのではあるまいか。『伊勢物語』はその成立以前のさまざまな歌物語の集積であるだけではなく、以後の集積でもある、そして以後に散らかりはじめたばかりではなく、以前にすでにあらかじめ散らかっていたのだ、およそ歌とそれにまつわる物語が「記録」されはじめたその「歌のいできはじめ」まで遡って、『伊勢物語』が散らかっている。「井筒」の女が、山を越えていく男を思ってよむ「夜半にや君がひとり越ゆらむ」の歌が、例えば『万葉集』にある大伯皇女の歌を想起させるとき、すでに大伯皇女の歌が井筒の女の歌を想起させもし、どちらが先ともわからず、何かあわあわとしたマルにチョンとした姿の「女」がそこにいて、山をこえて雲隠れていく男の背を追って、曇る能面の顔で号泣している。

むかし、大津の皇子と申す親王おはしましけり。母なる后とあしくなり給ひて、身の危ふくなりゆくに、思ふことおはしましけり。伊勢に斎宮にてありける姉のもとへ、別れつげむとてみそかに行き給ひて、一夜物語して帰り給ひけるに、姉なる人のよめる、

二人行けど行きすぎがたき秋山をいかにか君がひとり越ゆらむ

さて都へ帰り給ふに、ほどなくてからめられ給ひ、磐余の地へ率て行かれ給ひけり。

百伝ふ磐余の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠りなむ

姉なる人、衣を裂きて山に走り入りて、岩のほとりに伏し嘆きてよめる、

石の上に生ふる馬酔木を手折らめど見すべき君が在りといはなくに

とて、やがていたづらになりにけり。

うたをよんだ者がそのまま「いたづらになり」、そこで章段が終るのは「井筒」の次の第二十四段「梓弓」だけなのだけれども、ほんとうはあの黒変した月を見飽かぬ絵のなかの男のように、百二十五段のいたるところで、歌をよんだ者がそこで「いたづらにな」っているのではないかと思われた。梓弓の女を三年ぶりに亡霊のように訪れ、歌をのこして「帰る」男は、実はどこにも帰らず、そのままいたづらになり、「人の行き通うべきにあらぬ」所へ行ってしまい、だから女はついに追いつけずにみずからもいたづらになるのではなかったろうか。第六十六段で、「人の国」から夜ごとにやってきて笛をふいては、女に会えずに歌をよんで去る男の、その「人の国」とは、「田舎」という意味以上に「人の行き通うべきにあらぬ国」の謂ではないのだろうかと思う。

むかし、大和国に男ありけり。いと若く、ただ人にてありけれど、兄なむ大王なりける。並びなきつはものにて、勲ありけるを、兄なりける大王うとみ給ひて、えびすども平げよとて陸奥へ追ひやらむとし給ひけるに、いとどかなしくて、伯母なる人の伊勢の斎宮にてありけるかたへ寄りて、一夜物語して泣きに泣きけれど、さてあるべくもあらねば、夜の明くるにあづまへまかりにけり。任はててのち、返らむとしけれど、わづらひて弱くなりたりけるを、いかにても古里見むとて、やうやう伊勢のわたりまでよろぼひ来にけるに、はやえ歩まで、道に臥しにけり。さて山のあなたに古里をのぞみてよめる、

倭は 国のまほろば たたなづく 青垣 山ごもれる 倭しうるはし

とて、すなはちかむあがり給ひにけり。伯母なる人の名なむ、やまとといひける。

伊勢には、「記録」された最初の、配流された歌人が眠っている。それが実在の人物だったかどうかに関わりなく――「男」が業平であるかどうかに関わりなく「業平」でもあるように、それは倭健命とよばれることもあるむかしおとこで、うたをよみ、そこでいたづらになり、雲隠れてゆく男なのだった。「夷ども平らげよ」とはかれにあってはすなわち配流の命に異ならず、平安京の世になって死罪が行われなくなったころから「配流」はそれにかわる極刑となり、そして紫式部の時代「歌枕見て参れ」という帝の命はそのまま配流を意味していた。

我こそは新島もりよ隠岐の島の海の浪かぜ心して吹け 後鳥羽院

浪かぜに配慮を強いても所詮むなしく、ただ吹く風のなかに取り残されたおのれひとり島守であるという、そのことだけが否みがたいのだろうのに。島守といい、庭守といい、後鳥羽のみならず結局いまの世に「うたよみ」として常住坐臥うたを枕に暮らすことは、そのままで配流されているに等しいのかもしれなかった。三代将軍実朝のことなどもおのずから思い出される――武家の頭領に生まれながら生来馬鞍を故郷とする者でなく、飼い殺しのまま遠からず北条に抹殺される宿命を歌のさきに見るのか、落剥の公家になじみ、うたに親和した人だったのだが、不遇のゆえにうたをよんだのではなく、あろうことかこの庭守の弟子となり、「うたよみ」となることによってみずから配流の道を選んでしまった人がよんだ歌、

箱根路をわれ越ゑくれば伊豆の海や沖の小島に浪の寄る見ゆ 源実朝

かれもまた「身を要なきものに思いなし」たひとりだった。なろうことなら海峡を越えて宋の国に「住み所もとめむと」夢みたあげく莫大な費えをなして建造させた居船が、巨大にすぎて浜を曵きもならず進水のかなわないままその場に放置され、空しく愚かしく朽ちていくそのありさま――その大船が、さながらかれ自身のように、伊豆の岬の突端にひとりうつろに座礁しているのが見える。武家にも公家にもなれなかった男が、あらぬ古里、いにしえの京の抗いがたい引力にひしひしと背をひかれながら無人の断崖に立って、渺茫たる海原の果てに吹く風をきりもなく解像しながら緒立している。「風」「浪」あるいは「春」――長い年月のあいだにふりつもったいっさいの歌語はやがて吹き散らされ、銀箔が褪せるように黒変していく。

うばたまや闇のくらきに天雲の八重雲がくれ雁ぞ鳴くなる 源実朝

とよみ――それから帰る先はどこにもなく、断崖のさきのうばたまの闇は明けない。「夜のほのぼのと明くるに、泣く泣く帰りにけり」――何がどうあろうとも常に冒頭へ巻き戻される「男」のその健忘症が、『勢語』の、一続きの「物語」でありうる所以だった。「泣く泣く」ではあれ「男」はそのつどわれに帰って引き返すことができる。吹けば飛ぶ双六の駒のように「男」はひらひらと波風に吹き戻され、どこかへ帰り、いろいろなことを忘れてはきれぎれに切なく思い出しながら、いつか「つひにゆく」までなお生き生きて、恋をし、やがてゆく、世のなべての男女がそうであるように。だが在五中将と呼ばれることもあるその男の歌をひとつよみ果てるたびに、わたしはどこかの地の突端に至る気がする。そのかたわらには、碑銘も輪郭も定かでなくなった道祖神めいた像が、どこかで見た茸のようにマルにチョンとした姿で草に埋もれ同じ風にこぼたれながら、半ば傾いだ背をやはり京に向けてひっそりと立っているのがわかる。全国各地に立つ「歌碑」は、そこでよまれた歌がそこに埋まっているしるし、そこで歌をよみながら断崖のへりに立っていた「男」の墓碑に他ならないのだろう。うっすらと「なりひら」と読めることもある、あるいは他のいろいろな名前も読めることのあるそれら無数の碑が、陸奥、武蔵、三河、住吉、伊豆、隠岐、伊勢、各所に吹き寄せられた切紙のように散在して、それぞれ断崖のほうを向いて立ち、おぼろおぼろと揺れる無数の月影に似たその背を内へ、あらぬ古里へ向けて、京を点々と囲んでいる――それはまるでちょっとした結界のようだった。長年のあいだ吹きさらされて、ほつれてくるのをあちこち縫いとめた、つぎはぎだらけのその結界がかこむのは、もはや「人の行き通うべきにあらぬ」場所で、それがかつてあったのかどうかも定かではないのだが。『勢語』を書写することは、字鬼をもってみずからの結界を張りなおすことに似ている、もうほとんど誰をも新たに封じる力など持たないだろう結界を、それが結界であった記録として。行きわびて泣くむかしおとこの、返る先のない怨々と哭く声だけを、みずからの声と一緒に黒い字闇のなかに封じ、喪失させ、配流することで、ひるがえって「男」そのものをそこからひとり立ち帰らせてやるしぐさに、それは似ているのかもしれない。きれぎれに思い出される喜怒哀楽を切り継ぎながら「つひにゆく」まで続いてゆくひと続きの物語、生まれて死ぬ人の一生という物語のなかへ、断崖のへりから男を立ち返らせてやれるのかもしれなかった。

「月やあらぬ春やむかしの春ならぬわが身ひとつはもとの身にして」と、よみ、よんだ通りに書き写すたびに、そこで新たによまれた歌は艶なる光芒をたたえてそこにあった。春という字、はるという響きを遥か昔からはぐくんできたもの、その気配、その景色、その憧れの膨大な集積が春という一字の鬼になって、ぬばたまの闇のなかに黒々とぬめっていた。

*上記初出原稿に若干の改訂を加えた。