メラ・メロ

崇高論の新思潮が、それまで退屈しきって倦怠の極に達していたイギリスのメランコリカーたち――と仮にしておくとして――そのアングロ・メランコリカーたちが新たに己を賦活すべき手段として提唱され、それが大いに興奮をもって受け入れられたとするならば、どういうことになるか。メランコリカーが倦怠ないし無気力に陥る、つまり抑うつ状態に陥るというのは、A・クラウスの理論を援用するならば、同一化の対象から引き離されてしまっているからである、あるいは、同一化すべき価値ないし役割を見失ってしまっているからである、ならば、同一化すべき新しい価値なり役割なりを与えてあげましょう――いいですか――ラギッドな風景というものを選んで、それを見なさい。安全な位置から見ればよろしい、むしろ必ず安全な位置において見なさい、そうすることであなた自身にそのラギッドネスが反映します。つまりあなたの中に照り返しとしてのラギッドな感覚が生まれますから、その感覚と同一化しなさい、あなたがメランコリカーであればそれはたやすいことのはず、なぜならばあなた自身の中にもともとそうしたラギッドネスがあるはずだからです。あなたが同一化するそのラギッドな感覚、それこそがあなた自身であり、非常な価値のあるものである、その価値ある感覚に、サブライム、崇高というこの上ない名を与えよう……

さてこのラギッドかつヴィヴィッドな双極性というものは、別述のようにルネサンス・ヒューマニスムにあってはメランコリカーに内在するものとして捉えられており、本来それは鑑賞の対象ではなくスペキュレーションの対象でありかつそのスペキュレーション自体が持つ力動でもあったのが、ここにおいてスペクタクルとして改めて鑑賞の対象となった。メランコリーの外在化であるが、しかしまた逆の言い方もできる。デューラーの頃にも例の版画をはじめいろいろな形におけるメランコリーの表象はあって、それは、内にあるものを表象するという形で外化していたのだ、と言ってみよう。そうすると、ここに至って、つまり18世紀アングロ・ピクチュアレスクに至って、まず外部にメランコリックな表象を設置しておいて、それを見ることによってメランコリーの図式を内へ取り込み、内化するという順逆が起こったのだとも言えるわけである。ピクチュアレスク発祥の時点でその種のカタストロフィー絵画が「メランコリックな」絵であると言われていたわけでは別になかったが、すぐに引き続いて、メランコリックな風景というものの一大ブームが起こる。

メランコリーという語は、もともとは人間のある種の「属性」を指す用語であったから、「メランコリックな」という形容詞は「メランコリー属性の」「黒胆汁気質の」という意味であって本来人間にしか当てはめえないはずであった。ところがここへきて、「メランコリックな風景」というターム、つまり、風景とか、木立とか、そういうものに「メランコリックな」という形容詞がつけられるという用法が大流行し、本来の用法を駆逐するほどの勢いを示すに至ったのだが、ふたたび『土星とメランコリー』によれば、こういう、メランコリックという形容詞を、人間ではない風景や事物、あるいはその場限りの気分に冠せる用法そのものは、実ははるか以前からあったという。12世紀ないし13世紀、つまりまだルネサンス・ヒューマニスムの時代までかなり間があるような頃からすでに、「メランコリックな眺め」とか「今日の私はメランコリック気分」とかそういう、現代のわれわれの用法にごく近いような言い方が一般にされるようになりつつあった。ある特定の人間が生まれ持った属性としてでなく、誰しもしばしば感じるような一過性のちょっと憂鬱な気分や、それをもたらすその場の雰囲気などに「メランコリック」という形容詞を当てるというのは、純粋に学問的な、つまり気質学的な見地からいえば全く間違った用法であったわけだろうが、学術用語が草の根に降りていくときに意味が相当にずれてしまうというありがちな傾向は中世においても変わりがなかったとおぼしい。メランコリーという語が「悲しみ」とか「苦悩」とか「煩悶」といったものに近いものとして扱われ、詩歌などで盛んに歌われる。そういう傾向が昔からずっとあって、ルネサンス期になると、学術のほうでメランコリーの復権が行われたのが反映して、同じ悲哀憂悶でもそこに何かしら高貴高邁なものがあるような感じのときに「メランコリー」といわれるようになっていくという。単なる悲しみではなく悲しみの中に救いを見るようなときそれは「メランコリー」であり、単なる煩悶ではなくその煩悶のうちに大いなる愛を見るようなときそれは「メランコリー」であり、単に孤独なのではなくその荒涼たる孤独感の中に崇高が感じられるようなときその孤独はメランコリックな孤独である――要するに基本は悲しくて苦しくて孤独で憂鬱なのだがそれが何となく高貴なものであるというようなときそれはメランコリーであるという、非常に軽薄といえば軽薄なメランコリー賛美という流れがかなり早くから実は醸成されてきていて、かつポップ・カルチャーの常としてその軽薄な部分というのが時がたつにつれてどんどん妙な力を持ちながら加速していくという現象が、特にイギリスとスペインで見られたということであるらしい。そして『土星とメランコリー』によればこの種のメランコリー観は、気質学的ないしルネサンス的なそれとは「全く系統の異なるものである」という。だが果たしてそうだろうか?

N・D・コチェトコーヴァは、センティメンタリズム(庭園芸術においてはそれはロマンティシズムと不可分のものである)の特質を次のように明らかにする。「あらゆる存在のはかなさについての観念、一瞬の存在がもつ奥深い含蓄の発見(……)センティメンタリストたちは瞬間のひとこまの一回性を自覚した。かくして〈時の流れ〉という表現は、彼らにとって単なるメタファーではなくなり、さらに重大な深い意味を獲得していった。絶えざる時間の動きについての観念は、人間本性の感情的側面に関与する現象の変りやすさと不常を説明した。それに呼応して新しい流派の作家たちは、その注意を過渡的な状況や感情の陰影、相対立する感覚や衝動の共存に集中させたのである」。

ロマンティシズムのもっとも「激烈」、かつ特徴的な「過渡的状況」のひとつとして、幸せから悲しみへの、悲しみから幸せへの転換点があった。それは心の状態の境界地帯であり、センティメンタリズムとロマンティシズムにおいては「メランコリー」という名のもとにきわめて流布し、詩的概念に入るものすべてとほとんど同一にみなされたものであった。

(……)文学と同様に庭園芸術もますます感覚へと向かっていくが、その感覚の分野においてもまた特徴的なのは、ある感覚から別の感覚への転換であったり、その本質においてはっきりと定めがたい感覚なのであった。一八世紀から一九世紀初頭の観念によれば、まさに、こういう感覚に入るものがメランコリーであった。N・M・カラムジンは『メランコリー、ドリールに倣いて』(一八〇〇年)という詩において、メランコリーとは何かを書く。

おお、メランコリーよ! この上なく甘美なる移調

(……)

(ドミトリイ・S・リハチョフ『庭園の詩学――ヨーロッパ、ロシア文化の意味論的分析』

坂内知子訳、平凡社、1987)

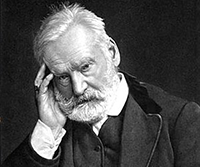

「詩的概念に入るものすべてとほとんど同一にみなされた」は実に凄まじい。ほとんどミューズ扱いになっていたメランコリーであるが、それに応じてこの頃になると、メランコリーという「特殊で高貴な」「感情」は、ある種の知的に洗練された人間こそが特権的に抱きうるものであるという通念が成立していた。詩人はもちろんのこと、ハイソで洗練された人間はすべからくメランコリックである、あらねばならないというので、メランコリーというものがいわゆる文化人あるいは自称文化人の間でオシャレな流行になった。メランコリックであることが特定の人間の属性であるという古来の学術的な意味あいをも根深く残しつつ、メランコリーは人の性質や性格の指標であるよりもむしろまさにある種のスペックの指標――資格に近いものと化していたのである。何かもう、ツボにはまったとしか言いようがない感じ――メランコリックなものに至上の価値を与えて、その価値と同一化するという営為がメランコリカーのツボにはまったと考えるしか考えようがないくらいの流行ぶりで、このころからしばらくの間、音楽家や作家の肖像にいわゆる「メランコリー・ポーズ」をとったものがむやみに多いのはそれゆえなのであった。

アレクサンダー・ポープ

ヴィリエ・ド・リラダン

ロバート・ブラウニング

ロベルト・シューマン

クララ・シューマン

ヨハネス・ブラームス

これらの人々が好んでこうしたポーズをとったのか、それとも流行を追う肖像作家に強いられたのか、後者ならばいっそ気の毒なようなものであるが、「芸術家はすべからくメランコリックでなくてはならない」という至上命令には、メランコリカーという役割、ないしメランコリックであることの価値への「几帳面な」同一化希求がはからずも露呈していて涙ぐましい。

ヴィクトル・ユーゴー

チャールズ・ディケンズ

アガサ・クリスティ

「過渡的な状況や感情の陰影、相対立する感覚や衝動」「幸せから悲しみへの、悲しみから幸せへの転換」に着目すること自体は、ロマンティシズム全般がそうであったし、そのころこれも流行していた「メロドラマ」もそれが売りであった。メロドラマというと現代日本のわれわれは何かまったりした恋愛ドラマのようなものを連想するが、もともとは、まったりどころか非常にラギッドなものであったという話で、時に極端なほどの悲喜こもごものうちに鋭いメリハリで描き出される起伏豊かな人間ドラマ、愛と憎しみ、対立と融和、幸福と不幸、富と貧困、不意に悲惨のどん底につきおとされる主人公と意外な大団円――それが本来のメロドラマであったというから、上のメランコリック・ポートレートにディケンズやユーゴーが混ざっているのも別段不思議なことではない。ディケンズの豊饒なメロドラマ性はその後も世紀を越えて受け継がれ、少しずつスケールを小さくしながらも「ミステリの女王」アガサ・クリスティを経て今なお英米系犯罪小説・ミステリ文学の基底をなしているのである。

舞台で演じられる血なまぐさいメロドラマの傑作では、悲劇的な場面と喜劇的な場面とを、ちょうどよく保存されたベーコンの切り口の赤と白の縞模様のように、かわるがわる順序正しく見せるのが通例である。悲運に打ちひしがれた主人公が足かせをはめられ、牢屋の藁の寝床にぐったり身を横たえたかと思うと、次の場面では彼の忠実な召使がご主人の不幸もつゆ知らず、滑稽な歌を歌って見物人を笑わせる。女主人公が傲慢で情け知らずの貴族に捕えられ、その操も生命もともどもに危機にさらされたので、短刀を抜いて生命にかけても操を守ろうとする情景を見ている観客の胸の高まりが、まさにクライマックスに達しようとしたその瞬間、呼び笛がピュッと鳴って、ただちにお城の大広間の場面に変わる。(……)/こんな場面転換は一見馬鹿らしく見えるかもしれぬが、実はそれほど不自然ではない。実生活においても御馳走の並んだ宴会から死の床へ、喪服からお祭りの晴れ着へと変わることは、ちっとも驚くにはあたらないのだ、ただその場合、われわれは忙しい主役を演じているので、ただ腕をこまねくだけの見物人ではない、という大きな違いがある。急激な転換や突然の感情のほとばしりなどは、めちゃくちゃのでたらめだ、と見物人からはお小言を喰いそうだが、人生の芝居の主役はそれを全然気づかずに済んでしまう。

(チャールズ・ディケンズ『オリヴァー・トウィスト』小池滋訳、講談社文庫、1971、p.195-6)

Melodrama の melo は、メランコリーの melaとは語源が違うらしく、メランコリーの mela-はギリシャ語で「黒い」ということだったがメロドラマのメロはそれとは関係がなく、歌ないし抒情詩 melos から来た melo、つまり melody のメロである。階調が整ったとか、叙情的にしっくりしているとか、そういう意味であり、かつ「甘い」という意味もある。甘い諧調、と訳せばそれは一見ピクチャレスク・崇高ラギッドネスといかにも対極にあるようだが、実のところ、「メロ・ドラマ」の性格がこのようなものであることを考えれば本質的にはメロとメラはそれほど対極的でもなさそうである。とはいえ、上の引用にあるセンティメンタリズムの時代においては、表面上たしかに両者はくっきりと対立を際立たせる側面を見せていもいた。

上のカラムジンの詩では、「おおメランコリーよ、甘美なる移調」という、この「甘美な」という形容詞において、メランコリーのメラに、メロドラマのメロがすっかり居ついて定着しているらしいことが見てとれるが、この、 mela への melo の忍びこみは実のところ、中世の草の根メランコリーにおいて既に早くから生じていた。「なんとなく高貴な感じのする悲しみ」――そこにはすでに、「甘い悲しみ」という意味あいが明らかに混ざりこんでいる。「メランコリー」とはもともと「甘い痛み」という意味だという俗説――ラテン語で腹痛という意味の colica という単語がある――がいつ生まれたのかはっきりわかるとよいのだが、目下未調査で仕方がない。いずれにしても「甘い」という形容詞とメランコリーという言葉の組み合わせ自体はかなり昔から見られたようである。そしてカラムジンの時代、この甘美かつメロディアスな「移調」、つまり階調のゆらぎ、そっと上下するメロディのようなかそけき気分の変調が、「メランコリックな風景」およびその集大成である「メランコリー庭園」においてはもっとも重要とされていた。生と死のあわいの、日のひかりがふっと翳るその瞬間の光の階調の変化、しずかな池の水面にふっと小波が立つときの繊細な気配の変化――そういう光や音の調べ、トーンの微細なゆらぎに敏感であるべし、鋭敏かつ繊細きわまる情感を持つべしという、つまりそこがセンティメンタリスティックなのであるが、こうしたセンティメンタリスティックな庭園は、したがってメロドラマのメロを一面では受け継ぎながらもプレロマン派的なラギッドネスはむしろ排除する傾向にあって、鋭すぎる明暗や、あらくれた岩のかたまりなどの極端な「崇高美」は好まれず、むしろ繊細微妙な木の葉のそよぎとか緑色の微妙なグラデーションとかが好まれる傾向にあった。あまりにもセンチメンタルに繊細になった神経には、峨々たる山脈はきつすぎるだろうし、逆に、峨々たる山脈でなくとも、ちょっとした小波のざわめきを聴いただけでも、あたかも雷鳴を聞くがごとく心を揺るがされるほどの繊細さが要求されたということに他ならない。ちょっとしたことでも泣く、かと思えば笑う。それも、わあわあ泣いたり爆笑したりしてはいけなくて、つうっと涙をこぼしたり、ふっと微笑みを浮べるくらいでなくてはならない――そういう繊細微妙な、悪く言えば柔弱極まりない精神状態というか神経の状態であって、いわばプレロマン派的ラギッドネスが峨々たる極限的振幅でできていたのに対して、センチメンタリズムは繊細微妙な振幅を事とする。とはいえ前者が大嵐の高波だとすれば後者は小川の漣であって、結局、振幅が違うだけで、波であるという点では本質的にはあまり変わらない。後者は柔弱といえば柔弱なのだが、また逆にいえば、あるともないともわからないほどの微妙な揺らぎに峨々たる振幅を自ら増幅感知せよというのがセンティメンタリズムの命題であったとすれば、その増幅感知には非常なエネルギーと想像力を要するから、一概に柔弱だともいえないし、「……でなくてはならない」というディシプリンそのものは相変わらず非常に強靭だともいえる。ある意味では、ピクチャレスク崇高美学で外在化されたラギッドネスを、センティメンタリズムは再び内在化させたのだという言い方もできるだろう。柔弱とも強靭ともなんともいいがたいこの感受性、情調が、この当時メランコリーと呼ばれ、至上の価値を与えられた。そのメランコリーのメラは半ばメロディのメロであったのだから、ミューズ扱いにされたのも故なしとしない。

一見なんらのラギッドな波も見えず、ひたすら憂鬱にタソガレているように見えるセンチメンタル「メロ系単極型」メランコリーと、極限的な振幅をゆれ動くルネサンス的あるいはサブライム的「メラ系双極型」メランコリーは、「全く異なる系統のものである」かのように見えるが、その実は同根であり、その同じ根から、ヴァイタリティ溢れるディケンズ的メロドラマ、「メロ系双極型」というべき起伏豊かな「ロマン」もまた、長編小説という新たな土壌媒体において鬱蒼と繁茂するに至ったのであった。